So war das damals im Kaiserreich.

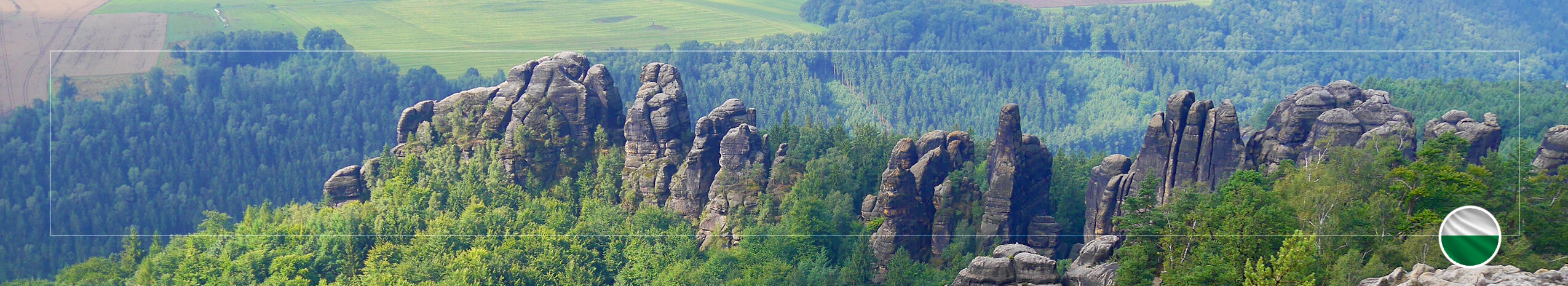

Königstein an der Elbe liegt mitten in der Sächsischen Schweiz, nur 15 km entfernt von der Grenze zu Böhmen und 40 km von Dresden. Es ist sehr malerisch gelegen an der Mündung der Biela in die Elbe, die sich in ihrem großen Bogen am Lilienstein und der berühmten Festung Königstein hindurchzwängt. Infolge seiner zentralen Lage und guten S-Bahn Verbindung wird es auch heute noch von Touristen gerne als Ausgangspunkt für Wanderungen benutzt. Auch für Kurzurlaube und längere Aufenthalte ist Königstein wegen seiner romantischen Lage und seiner schönen Waldungen sehr bekannt. Die Tagestouristen wurden früher übrigens Sommerfrischler genannt.

Aus dem Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Stadt Königstein-Elbe und Ortschaften der Sächsischen Schweiz auf die Jahre 1887/88:

„Königstein ist Stadt mit revidirter Städteordnung und liegt zwischen dem 31. und 32. Längengrad und etwas südlich vom 51. Grad nördlicher Breite. Der Bahnhof hierselbst liegt 126,8 m und die unterhalb demselben befindliche Elbfähre 114 m über dem Spiegel der Ostsee. Als Zeitpunkt der Entstehung Königstein’s wird das Jahr 1289 genannt und zur Stadt ist Königstein im Jahre 1464 erhoben worden. Königstein stand ehemals unter böhmischer Oberhoheit; das Stadtwappen trägt jetzt noch die Landesfarben roth-weiß: Ein aufrechtstehender weißer zweigeschwänzter Löwe mit einer aufrechtstehenden abgehauenen Hand steht auf rothem Grunde, mindestens seit dem Jahre 1555.“

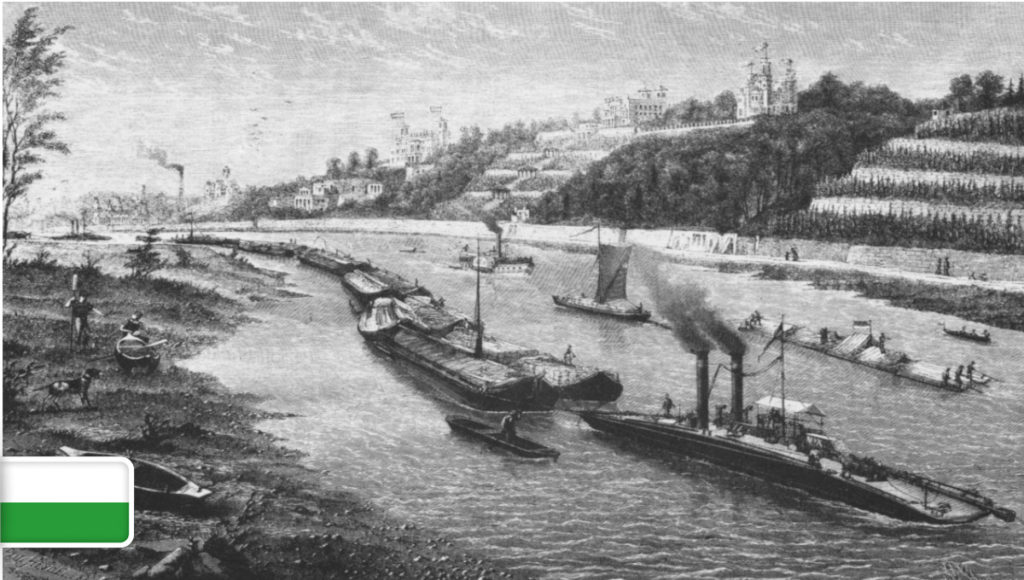

Vieles war in den Jahren um die Jahrhundertwende anders als heute und so manches lässt uns erstaunt aufhorchen. Fällt doch diese Epoche in die sogenannte Gründerzeit. Vieles war schon entstanden, wie die Eisenbahnlinie vom Dresden über Bodenbach nach Prag, die Elbschifffahrt mit Schaufelraddampfern und große Industriezweige, die viele Königsteiner in Lohn und Brot brachten. Die wichtigsten Industriezweige waren der Sandsteinbruch sowie der Transport der gebrochenen Steine, die Sägewerke mit Dampf- und Wasserbetrieb, eine große, heute noch existierende Papierfabrik, eine Knopffabrik, eine Parkettfußbodenfabrik, eine Eisengießerei mit Maschinenbaufabrik und Kesselschmiederei, eine Buchbinderei mit Cartonnagenfabrik und die Herstellung von Luxusartikeln mit getrockneten natürlichen Blumen, Schrägschnitten in Gold, Silber und Farben, eine Schiffswerft, Holzstoffmühlen, eine Goldrahmenfabrik und eine Essigfabrik. Königstein war sehr bekannt für sein gutes Bier, welches weit über die Grenzen hinaus begehrt war. Jedoch war die Blütezeit der Königsteiner brauberechtigten Bürger im 17. Jahrhundert, als es davon 42 an der Zahl gab und Königsteiner Bier sogar an den kurfürstlichen Hof nach Dresden geliefert wurde.

Um die Jahrhunderwende hatte Königstein mit den Ortsteilen Halbestadt und Ebenheit rund 4.000 Bewohner in 340 Häusern. Die Stadt gehörte zur Amtshauptmannschaft Pirna im Kreishauptmannschaftsbezirk Dresden. Der Stadtrath zu Königstein bestand aus sechs Mann und das Stadtverordneten-Collegium aus siebzehn. Als Bürgermeister amtierte Ludwig E. Reißiger, Sohn des Dresdner Kapellmeisters Carl Gottlieb Reißiger, von 1867-1909. Er war mit seiner 42-jährigen Amtszeit der am längsten amtiernde Bürgermeister Königsteins und hat in der Stadt viel aufgebaut. Königstein war um die Jahrhundertwende „der Mittelpunkt der Sächsischen Schweiz“ und touristisch sehr attraktiv. Im Jahre 1938 zählte die Stadt knapp 20 000 Übernachtungen pro Jahr. Es gab jede Menge Pensionen, Hotels, Gast- und Wirtshäuser, mehrere Bäder und eine große Kaltwasserheilanstalt in Hütten. Zu der Heil- und Erholungsstätte Bad Königsbrunn wurde die erste Oberleitungsbuslinie Deutschlands gebaut, die 1901 ihre feierliche Einweihung hatte. Jedoch rechnete sich die Strecke nicht und wurde 1904 wieder eingestellt.

In Königstein war praktisch alles zu haben.

Die Bahnhofstraße war hierbei die wohl größte Geschäftsstraße der Stadt. Es gab Grünwaren,- Gemüse- und Produktenhändler, Bäcker, Fleischer, Butter- und Milchhändler, Schokoladenläden, Material-, Colonial-, Tabak- und Cigarrenhandlungen, Modehandlungen, Flaschenbier- und Mineralwasserhandlungen, Lederwarengeschäfte, Schmuckhandlungen, Gärtnereien und Blumenläden, Kohlen- und Holzhändler, über 25 Gast- und Wirtshäuser, mehrere große Ball- und Tanzsäle mit Biergärten, Schumacher, Schlosser, Klempner, Maler und Tapezierer, Tischler und Zimmerleute, Dachdecker, Maurer, Goldschmiede, Nähereien und Schneiderein, Kürschner, Böttcher, Steinmetze, Sattler und Lederer, Elektriker, Frachtschiffer, Lohnfuhrwerksbesitzer, Kutscher, Mühlwerker und Müller, u.v.m. Das Leben spielte sich in der Stadt ab. Es gab keine Notwendigkeit, wie heute, täglich dutzende Kilometer zur Arbeit oder zum Einkauf zu fahren.

Es war auch immer etwas los in der Stadt. Neben den regulären Volksfesten und Jahrmärkten gab es für Einheimische und Gäste bei der Fülle von gastronomischen Einrichtungen und großen Sälen vom sonntäglichen Frühschoppen mit Blasmusik über klassische Konzerte bis hin zum abendlichen Tanzvergnügen genügend Unterhaltung.

Es gab auch eine Gerichtsbarkeit in der Stadt, das „Königliche Amtsgericht zu Königstein“ stand auf dem ehemaligen Gottesacker, nahe dem heutigen Edeka-Supermarkt. Praktischerweise befand sich gleich daneben das Gefängnis. Es gab ein Krankenhaus, eine Ortskrankenkasse, einen Kreditverein und ein Untersteueramt. Einige Straßen hatten andere Namen und die Nummerierung fand, wie damals üblich, nach sogenannten Brandkatasternummern statt, die sich fortlaufend nach dem Alter des Gebäudes ergaben. Die Adresse des Rathauses war die „Obere Hüttenerstraße im Rathhause Cat.-Nr. 10“. Die des heutigen Sachsenhofes, der damals „Gasthof zur Stadt Tharandt“ hieß, war 1887 die Schandauerstraße 124 und 1925 die Hermann Hering Str. 124. Es gab den Pfaffenberg links und rechts der Potatschke, die kleine und die große Amtsgasse, den oberen und den unteren Ring. Die meisten Namen trug wohl ein Teil des heutigen Reißiger Platz. Er nannte sich Viaductplatz, Eisenbahnviaductplatz und Hermann Lindemann Platz.

Königstein war schon immer ein wichtiger Ort für die Elbschifffahrt. Auf der Elbe vor Königstein ging es damals sehr viel lebhafter zu als heute. So zählte man beispielsweise allein von Januar bis September 1912 auf der Elbe 4940 Schiffe und 1087 Prahmen (Schiffe ohne eigenen Antrieb). Im Jahre 1906 gab es in Königstein noch sechs Schiffseigner und der Schiffsbau war die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt. Es gab für die Personenbeförderung auf der Elbe mehr als 25 Dampfer, die von Dresden bis weit nach Böhmen hinein fuhren. Eine technische Kuriosität aus heutiger Sicht waren die Kettenradschleppdampfer, die von 1865 bis 1937 auch durch Königstein fuhren. Dazu wurde eine 700 km lange armdicke Kette von Hamburg bis ins böhmische Aussig in die Elbe gelassen, an der sich mit ohrenbetäubenden Lärm die Schleppdampfer entlang zogen. Der Lärmpegel der heutigen Güterzüge dürfte ein leises Flüstern gegen diese Höllenmaschinen gewesen sein.

Es gäbe noch so viel mehr zu berichten von Königstein, welches im Kaiserreich die Perle der Sächsischen Schweiz war. Doch wir werden diesen Artikel mit einer kleinen Wanderung zur Schönen Aussicht beenden, welche mitten in der Stadt gleich am Sachsenhof beginnt und uns noch ein paar schöne Bilder liefert, die ich im Frühjahr 2015 aufnahm.

Gleich hinter dem Sachsenhof, wo wir uns noch schnell mit einem kleinen Reiseproviant eindecken können, geht es eine Treppe hinauf zur „Schönen Aussicht“. Das Schild „Aufgang zur Eiche Schöne Aussicht“ zeigt uns auch das Wanderwegzeichen mit dem grünen Querbalken, nach dem wir uns oben im Wald richten müssen. Von schon geringer Höhe an haben wir einen schönen Blick hinunter nach Königstein, welcher von Stufe zu Stufe imposanter wird. Man kann erst nur die Stadtkirche und die Häuser darum sehen, dann die gesamte Stadt mit Elbe, Festung und Ortsteil Halbestadt. Das ganze immer bezaubernd gerahmt von den grünen Sträuchern und Bäumen des Heidebergs, den wir weiter empor steigen.

Es lohnt sich also, ab und zu mal stehen zu bleiben und zurück zu blicken und es ist auch für eine kleine Erholung immer wieder gut. Schließlich sind es ca 270 Treppen und noch einige Höhenmeter Wanderweg dazu, bis wir die Schöne Aussicht erreichen. Doch zunächst gelangen wir zur Eiche und der Geschichte eines alten Baumes. Hier stand die „Alte Eiche“, die am 31. Oktober 1855 gepflanzt und leider durch einen Blitzschlag am 25. August 1987 vernichtet wurde. Eine Tafel erinnert an diesen ehrwürdigen Baum, der heute 160 Jahre alt wäre, und an die Pflanzung als Gedenken an die Jubelfeier des 3. Secularfestes des Augsburger Religionsfriedens. Ein neues Bäumchen wurde als Symbol der „Deutschen Einheit“ am 2. Oktober 1990 hier eingepflanzt und hat heute schon eine beachtliche Höhe erreicht. Hier können wir noch ein Weilchen verschnaufen und den Blick ins Tal genießen.

Es geht über die Asphaltstraße gerade weiter den Weg hinauf. Da wo links eine Treppe zwischen den Gärten hinab führt, gehen wir rechts den Weg im Zick-Zack hinauf zur Schönen Aussicht. Dabei folgen wir dem Wanderwegzeichen mit dem grünen Querbalken, welches ab und zu an den Bäumen zu sehen ist. Nach etwas 500 m durch den Wald hinauf erreichen wir den Aussichtspunkt. Hier bietet sich dem Betrachter ein phantastischer Blick auf die Stadt und Festung Königstein und den darunterliegenden Elbstrom. Einige Bänke laden zu einer längeren Rast ein und eine Infotafel zum Lesen.

Mit der Fertigstellung der Eisenbahnlinie und dem Beginn der Personen-Dampfschifffahrt ins Obere Elbtal um die Jahre 1850 explodierte der Tourismus im Elbsandsteingebirge. Die Stadt Königstein wurde als das Tor zur Sächsischen Schweiz bekannt, nicht zuletzt durch die neuenstandenen Heilbäder, die, wie die Kaltwasserheilanstalt in Bad Königsbrunn (heute Ortsteil Hütten), Kurgäste aus nah und fern anzogen. Die finanzkräftigen Gäste und Persönlichkeiten Königsteins erholten sich bei beliebten Spaziergängen rund um Königstein und schätzten schon damals die grandiose Aussicht von dieser Höhe.

Es wurden hier zum 25-jährigem Amtsjubiläum des Königsteiner Bürgermeisters „Johann Gottlieb Baer“ im Jahre 1842 eine Steinsäule mit den Namen der Königsteiner Stadträte und anderer Prominenter sowie ein steinerner Tisch und eine steinerne Bank errichtet. Dieser Ort wurde darauf bald im Volksmund „Das Herrenwäldchen“ genannt, auch als Anspielung auf die Einmeiselungen der noblen Herrschaften in den Felsen unterhalb des Aussichtspunktes. Mit der steigenden touristischen Attraktivität des Ortes Gohrisch, welcher ca 1,7 km südöstlich von hier liegt, setzte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert der Name „Schöne Aussicht“ durch.

Wir verlassen diesen herrlichen Ort und gehen wieder den gleichen Weg zurück bis zu der schmalen Treppe bei den Gärten. Es sind genau 100 Stufen und wir befinden uns jetzt an der Straße „Am Heideberg“, die wenig befahren und ganz bequem bergab führt. Wir gehen immer weiter hinunter, links in die Straße Pladerberg talwärts zum Bahnhof und zur Stadt Königstein.

Aus: eigener Artikel, eigene Bilder, öffentliche Quellen

Schlagwörter: Königstein, Sächsische Schweiz, Biela, Elbe, Lilienstein, Sommerfrischler, Städteordnung, Elbsandsteingebirge, Elbfähre, Dampfschifffahrt, Weiße Flotte, Johann Gottlieb Baer, Pladerberg, Kaltwasserheilanstalt, Königsbrunn, Eisenbahn, Heilbäder, Elbsrrom, Festung, Festung Königstein, Halbestadt, Heideberg, Malerweg, Sachsen, Sachsenhof, Secularfest, Religionsfrieden, Augsburger Religionsfrieden, Kettenradschleppdampfer, Kettenradschlepper, Kettenschlepper, Dampfer, Prahme, Kette, Aussig, Usti, Kreishauptmannschaft. Reißiger, Reissiger, Potatschke, Pfaffenberg, Knopffabrik, Löwe, Amtsgericht, Amtsgasse, Essigfabrik, Blasmusik, Sandsteinbruch, Sandsteinbruch, Bier, Oberleitungsbuslinie, Obus, O-Bus, Gottesacker, Brandkatasternummer, Ortslistennummer